训练的常见问题与解决方法

训练的常见问题与解决方法

模型架构设计

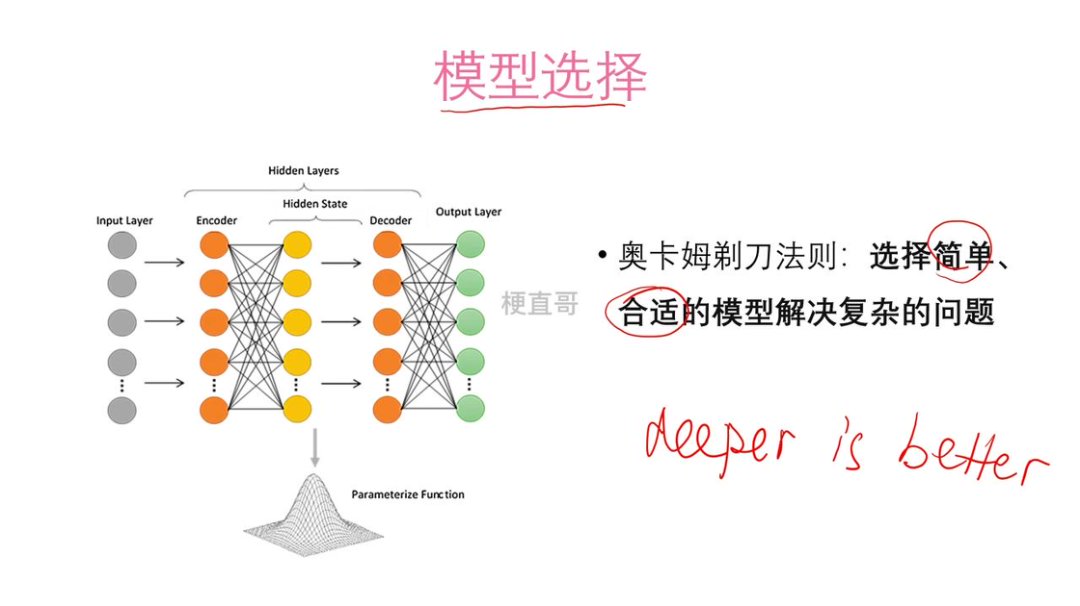

模型架构决定了神经网络能“看见”什么。全连接层通用于一般函数,卷积层擅长捕捉空间局部性,循环结构理解时序,注意力则聚焦长程依赖——选择哪种结构,本质上是在回答:“这个问题的规律藏在哪里?”

很多人误以为“越大越深就越好”,但真正的挑战不在于模型能否表示复杂函数,而在于它能否从有限数据中学会这种表示。万能近似定理告诉我们:一个足够宽的单层网络理论上能逼近任何连续函数。可“足够宽”往往意味着不切实际的参数量,且优化算法未必能找到正确的解。

于是,深度学习转向了“深度”:用多层结构逐级抽象——从像素到边缘,从边缘到部件,从部件到语义。这不是为了堆砌复杂度,而是模拟人类认知的层次性。ResNet 能训练上千层,不是因为“深=强”,而是因为它让深变得可学。

最终,好的架构不是最复杂的,而是最契合问题本质的。它既要有足够的表达力去捕捉规律,又要有足够的克制避免陷入噪声。模型设计,是一场在能力与简约之间的哲学平衡。

模型架构决定了网络能学到什么。主要包括:

- 网络结构(层数、连接方式)

- 每层的节点数量

- 层的类型(全连接、卷积、RNN、注意力等)

设计没有固定公式,必须结合任务类型(图像、文本、时序等)和数据特点反复调整。

问题一:过拟合与欠拟合

表现

过拟合和欠拟合是深度学习训练中最典型的两类问题,本质上反映了模型能力与数据复杂度之间的失衡。无论架构多么精巧,训练过程最终会遭遇两个根本性挑战:欠拟合与过拟合。它们本质是模型容量与数据复杂度之间的失衡。

欠拟合发生在模型能力不足时:训练误差和测试误差都很高,表明模型连训练数据中的基本模式都无法捕捉。典型例子是用线性模型拟合非线性关系,或网络太浅、参数太少。

过拟合则出现在模型过于强大时:训练误差极低,但测试误差显著升高。模型不仅学到了数据中的规律,还记住了噪声、异常值甚至采样偏差,导致泛化失败。

要有效应对这些问题,需从数据、模型和训练策略三个维度系统入手。具体方法从数据、模型、训练策略三个维度入手

解决方向

数据侧:

-

合理选择数据集规模:小数据集容易导致过拟合,因为模型容易“背下”所有样本;适当增加数据量可提升泛化能力,但数据过大也会带来训练效率下降,需权衡。

-

应用数据增强:尤其在图像任务中,通过对原始样本进行旋转、翻转、裁剪、加噪等变换,可低成本生成大量多样化的训练样本。这不仅缓解了数据不足引起的过拟合,还迫使模型学习更鲁棒的特征,提升在真实场景中的表现。

-

引入验证集机制:将原始数据划分为训练集(用于学习)、验证集(用于调参和监控)和测试集(用于最终评估)。验证集相当于“模拟考试”,能在训练过程中及时发现过拟合或欠拟合趋势,避免等到训练结束才暴露问题。

模型侧:

- 欠拟合通常通过增加模型复杂度来解决,例如增加隐藏层数、扩大每层神经元数量,或使用更强的非线性激活函数。

- 过拟合则需谨慎控制模型容量,复杂模型(如深层网络)虽然表达能力强,但也更容易拟合噪声。因此,应遵循奥卡姆剃刀原则——在多个能达到相近性能的模型中,优先选择结构最简单的,以提升泛化能力和可解释性。

训练策略侧:

即使数据和模型固定,训练方式也能显著影响泛化:

- 采用k折交叉验证:将训练集均分为k份,轮流用其中1份作验证集、其余k−1份训练模型,重复k次后取平均验证性能。这种方法能更稳定地评估超参数(如学习率、正则化强度)的效果,特别适用于数据量有限的场景。

- 实施提前终止(Early Stopping) :在训练过程中持续监控验证误差,一旦发现其连续若干轮不再下降甚至开始上升,就立即停止训练。这相当于在模型开始过拟合的拐点处“踩刹车”,既能避免资源浪费,又能获得泛化性能更优的模型。

欠拟合主要靠增强模型能力来解决,而过拟合则需要综合施策:扩充或增强数据、简化模型结构、引入验证机制并动态控制训练过程。最终目标不是让模型在训练集上表现完美,而是在未知数据上稳健可靠。

问题二:模型复杂度、泛化误差

模型的泛化能力并非随复杂度无限提升。随着模型容量(如层数、参数量)增加,训练误差持续下降,但泛化误差(测试误差)通常先降低后升高,形成一个 U 型曲线。曲线左侧是欠拟合区(模型太弱,无法捕捉数据规律),右侧是过拟合区(模型太强,记住了噪声和细节)。我们的目标不是最小化训练误差,而是找到使泛化误差最低的最优复杂度点。

为了主动控制复杂度、将模型推向该最优区域,正则化是核心手段。它通过对学习过程施加约束,牺牲一点训练拟合能力,换取更强的泛化性能。

正则化

正则化分为广义和狭义两类:广义包括数据增强、提前终止、Dropout 等;狭义主要指在损失函数中加入参数惩罚项,如 L1 和 L2 正则。

L2 正则化(权重衰减)

L2 正则化通过在原始损失函数上增加一个参数平方和的惩罚项实现:

其作用是抑制权重幅值过大,使模型输出更平滑,从而提升泛化能力。从几何视角看,若原始损失的等高线为抛物面,L2 正则项的等高线在二维中是圆形、高维中是球面,最优解落在两者交点处,通常对应一组较小但非零的权重。由于优化性质良好、梯度连续,L2 是深度学习中最常用、最稳定的正则形式。

L1 正则化

L1 正则化引入的是参数绝对值之和的惩罚:

与 L2 不同,L1 倾向于将不重要的权重压缩至精确为零,从而实现参数稀疏化,相当于自动进行特征选择。其几何解释是:L1 正则项的等高线在二维中为菱形、高维中为超立方体,其“尖角”更容易与损失函数等高线在坐标轴上相交,导致某些维度的权重为零。因此,L1 特别适用于高维稀疏输入或需要模型可解释性的场景。

L1 和 L2 是 -范数()在 和 时的特例。正则项的一般形式为 ,其中超参数 控制正则强度: 越大,模型越简单,但过大会导致欠拟合; 过小则正则效果微弱,难以抑制过拟合,需结合验证集进行调优。需要注意的是,没有一种正则方法在所有任务上都最优——L2 更稳定,适合通用场景;L1 适合高维稀疏或需解释性的任务;两者也可结合(如 Elastic Net)。

Dropout:一种结构化的正则化方法

Dropout 是一种在训练过程中随机“关闭”部分神经元的正则化技术,由 Hinton 等人在 2012 年提出。它不修改损失函数,而是直接干预网络的前向传播路径,通过引入结构层面的随机性,防止模型对特定神经元或特征组合产生过度依赖,从而有效缓解过拟合。

工作原理与实现机制

Dropout 的核心操作是在每次训练迭代中,以预设的保留概率 (如 0.5)独立地对每个神经元的输出进行“屏蔽”:以概率 将其置为 0,否则保留原值。这等价于将激活值乘以一个由 0 和 1 构成的随机掩码(mask)。值得注意的是,这种“删除”仅发生在训练阶段;在测试或推理阶段,必须使用完整的网络结构。

为了保证训练与测试阶段的输出期望一致,实践中通常采用以下两种等效策略之一:

- 训练时缩放(Inverted Dropout) :保留的神经元输出除以 ,即

output = (mask * x) / p。这是目前主流框架(如 PyTorch、TensorFlow)的默认实现方式,优点是测试时无需任何修改。 - 测试时缩放:训练时不缩放,测试时将所有权重乘以 。

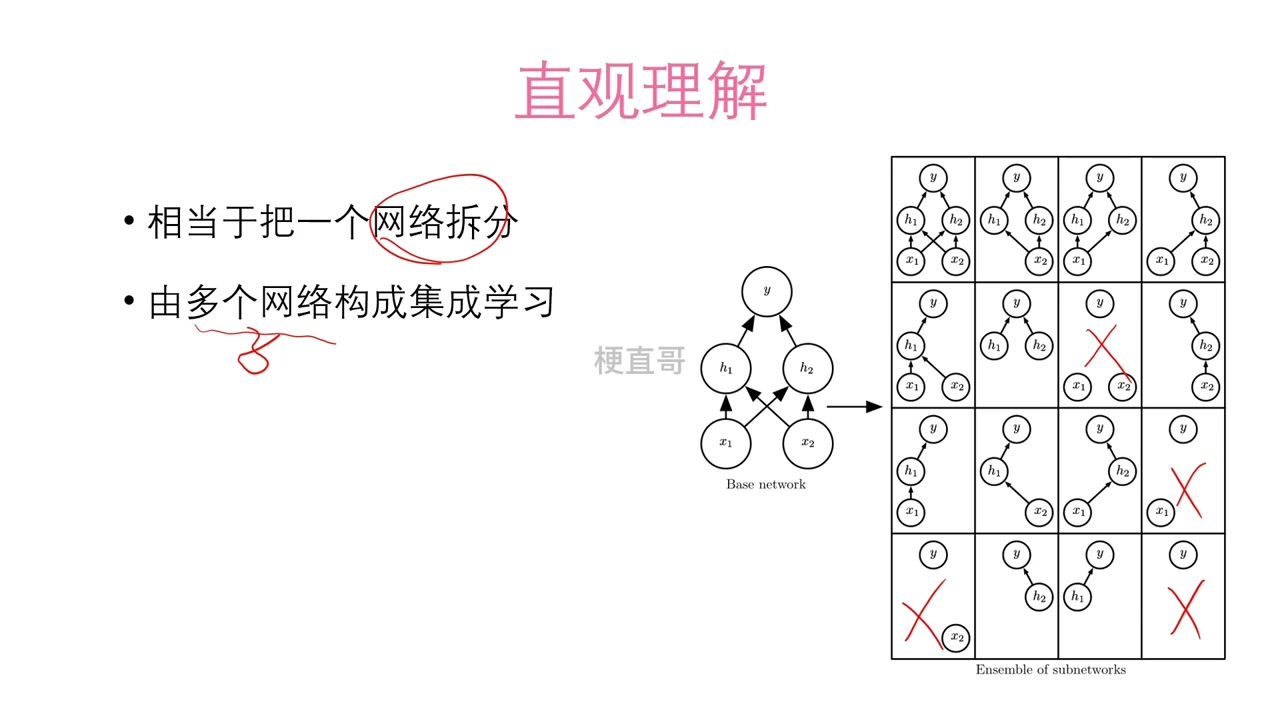

直观理解:隐式的模型集成

从集成学习的视角看,Dropout 相当于在每次前向传播时随机采样一个子网络进行训练。对于一个含 个神经元的层,理论上可生成 种不同的子结构。这些子网络共享同一组参数,但因随机掩码不同而表现出不同的功能。整个训练过程等价于并行训练大量弱相关的子模型,最终的模型行为可视为它们的“期望集成”,从而显著降低预测方差,提升泛化能力。

为什么 Dropout 能减少过拟合?

Dropout 通过以下机制提升模型鲁棒性:

- 打破共适应(Co-adaptation) :神经元无法依赖其他特定神经元的存在,被迫学习更具通用性的特征表示;

- 集成效应:多个子网络的预测在期望上相互抵消个体偏差,类似于 Bagging;

- 结构正则化:与 L1/L2 正则化作用于参数值不同,Dropout 作用于网络连接结构本身,是一种动态、隐式的复杂度控制手段。

典型使用方式与代码实现

在实践中,Dropout 主要应用于全连接层,常见保留概率为:

- :标准配置,适用于中等或大型网络;

- 或更低:用于较小网络或过拟合严重场景。

例如,一个包含 1000 个神经元的全连接层,在 时,每次前向传播平均有 500 个神经元被激活,其余被置零。现代深度学习框架已内置 Dropout 层,无需手动实现掩码,但理解其底层逻辑有助于调试:

1 | |

Dropout方法打破共适应,使得神经元无法依赖其他特定神经元的存在,被迫学习更通用、更鲁棒的特征表示,通过多个子网络的预测结果在期望上相互抵消个体偏差,降低方差。与 L1/L2 不同,Dropout 作用于网络连接结构本身,是一种“隐式”的正则形式,其效果类似于对模型复杂度施加动态约束。

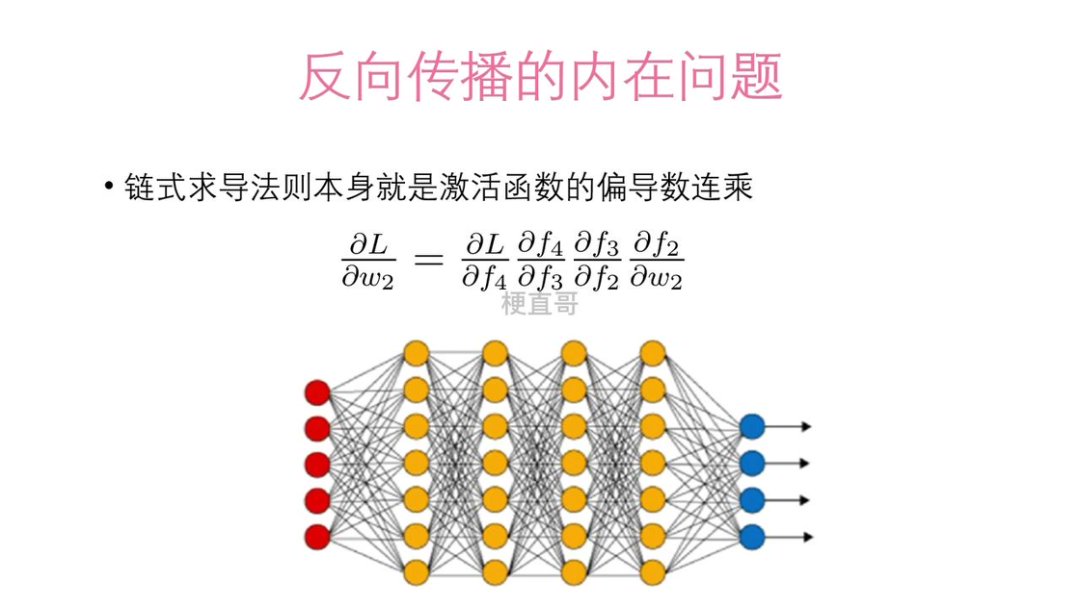

问题三:梯度消失与梯度爆炸

深度带来表达力,也带来脆弱性。在深层网络的训练中,梯度消失与梯度爆炸是两个如影随形的问题——它们并非实现缺陷,而是反向传播机制与深度结构结合后必然出现的数学现象。

其根源在于链式法则的连乘效应。每一层的梯度由后续层的偏导数连乘而来。若每层激活函数的导数普遍小于 1(如 Sigmoid 最大导数仅 0.25),经过数十层传递后,梯度会指数级衰减至接近零,参数几乎无法更新——这就是梯度消失。反之,若权重初始化过大或某些层导数大于 1,连乘会使梯度指数增长,导致参数更新剧烈震荡,损失值爆炸甚至出现 NaN——即梯度爆炸。

这揭示了一个深刻的矛盾:网络越深,信息越难从前向后(梯度)或从后向前(信号)有效传递。Sigmoid 和 Tanh 虽具备非线性,却因其导数特性天然抑制梯度流动;而“大权重”看似增强表达,实则加剧数值不稳定性。

现代深度学习通过一系列巧妙设计化解这一困境:

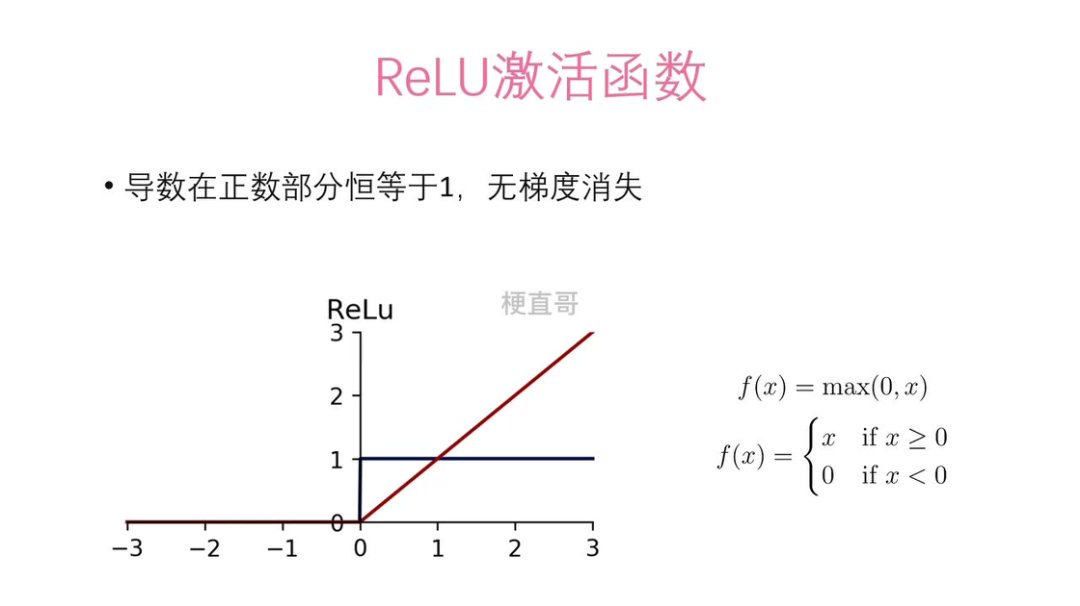

ReLU 激活函数

ReLU 函数在正区间导数为 1,彻底避免梯度消失,且计算效率高(无需指数运算);但在负区间输出恒为 0,容易导致神经元“死亡”(即死亡 ReLU 问题)。为此,Leaky ReLU 等变体在负区间引入小斜率,使梯度在负区也能传递,有效缓解这一缺陷。

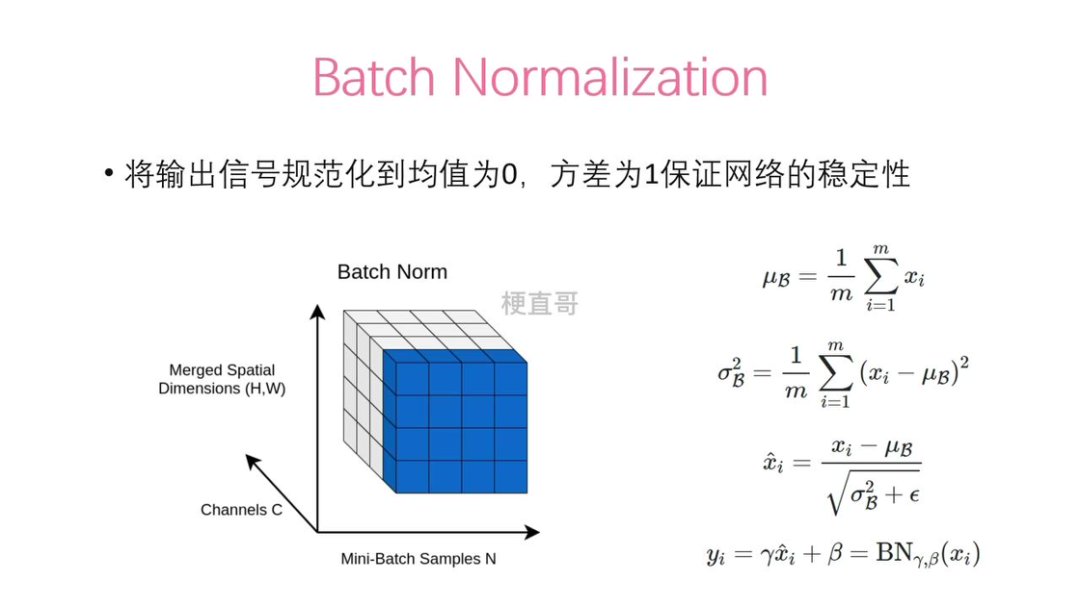

Batch Normalization(BN)

通过对每层输入进行标准化(均值为 0、方差为 1),将激活值约束在非饱和区域,既稳定了前向信号,也平滑了梯度分布,允许使用更大步长训练,一定程度上起到正则化作用。

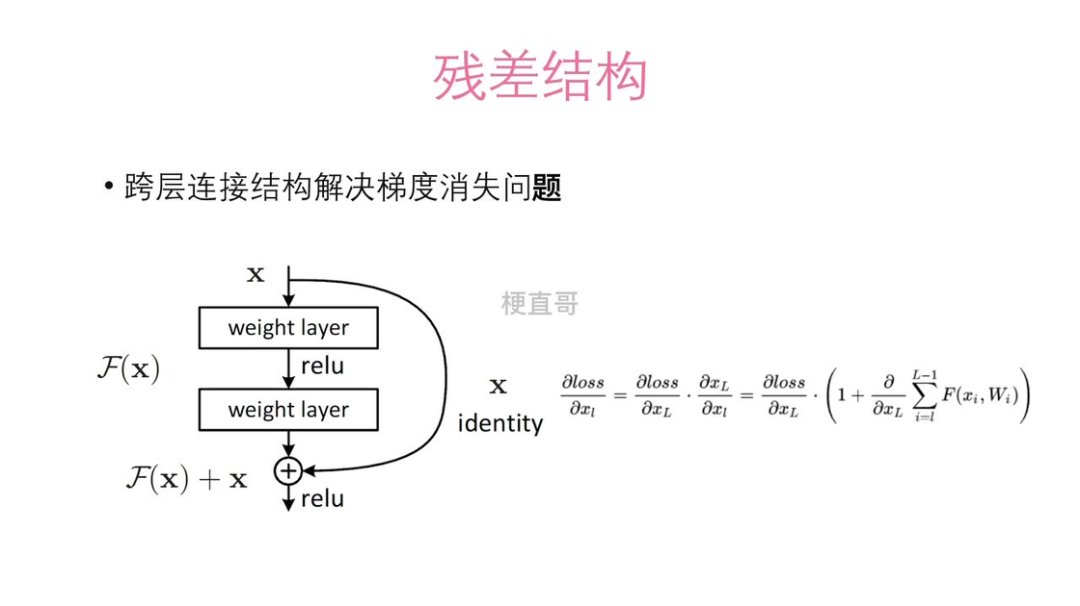

残差连接(Residual Connection)

残差连接是最具突破性的解决方案。它通过跨层“捷径”(shortcut)让梯度可直接绕过非线性变换层回传,数学上保证了梯度下限。这不仅使训练上千层网络成为可能,更推动了 ResNet 在 ImageNet 上的里程碑式胜利。

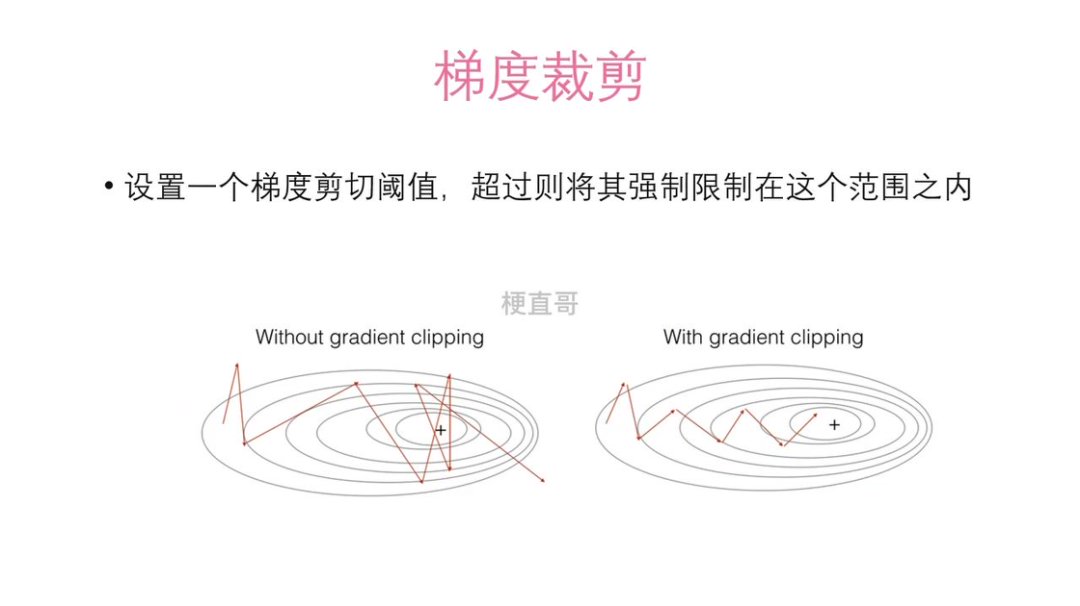

梯度裁剪(Gradient Clipping)

梯度裁剪是应对爆炸的“安全阀”:当梯度范数超过阈值时强制缩放,常用于 RNN 等易爆结构。

以上的这些方法往往组合使用:在工程上,神经网络通常同时采用 ReLU + BN + 残差结构,形成一套完整的梯度保护机制。真正的深度学习,不是追求层数的数字,而是确保信息能高效前传,梯度能稳定回流。